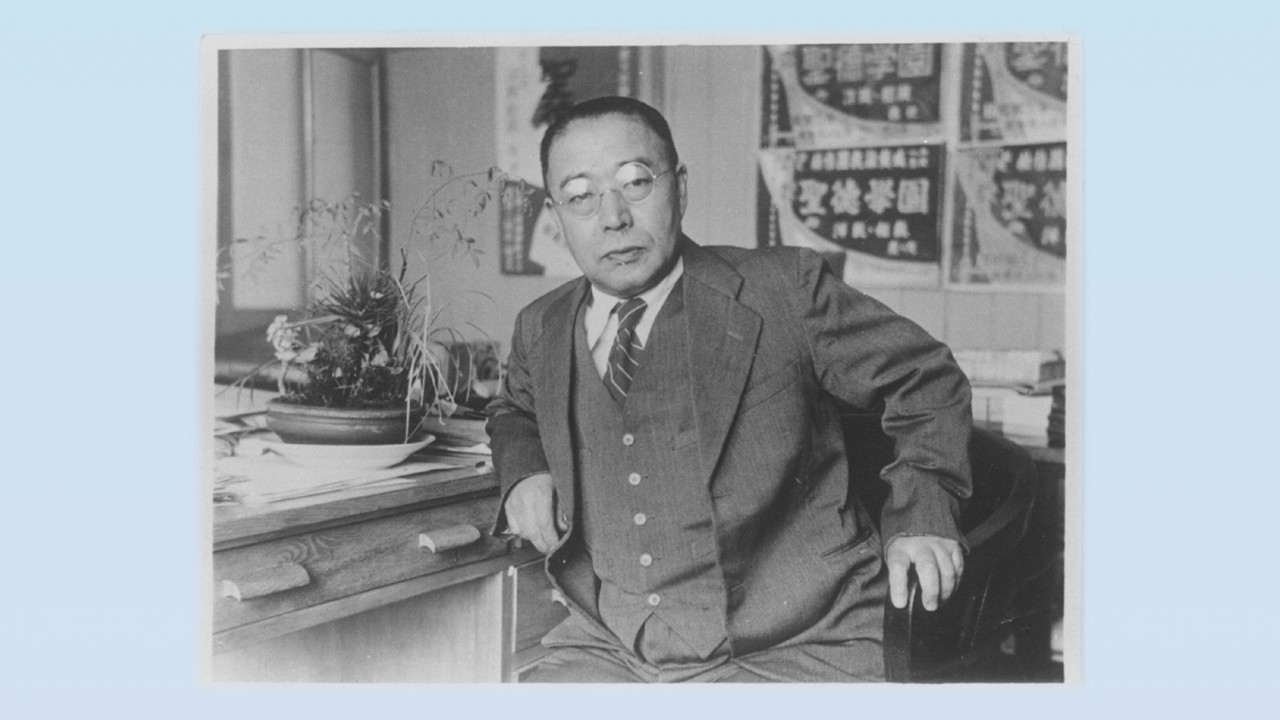

川並 香順 先生

- Episode

社会事業から学園経営に活躍した聖徳学園創設者 川並 香順

(1898~1966)

明治31年(1898)4月、日置江村字次木七六四番地で父泰順、母かのの長男として誕生する。生家は真宗大谷派光衆寺である。檀家の少ない寺であったので、父泰順は布教のために寺を留守にして各地を巡っていた。香順は明治38年(1905)に且格尋常高等小学校に入学する。且格小学校は明治6年に創立されており、近隣にはない教育熱心な環境の中で成長していった。彼の遺品の中に「日置江少年消防隊」のポスターが存在するが、文部省普通学務局の調査した「少年団体の概況」からは、岐阜県ではその数が少なく活動は低調であったと推測されるが、日置江少年消防隊が存在していた資料が残っていることは、地域で活動が盛んであったことを物語るものである。

明治44年(1911)4月、県立岐阜中学校(現在の岐阜高校)へ進学する。岐阜中学校は金華山の山麓にあり、学校まで5キロの道を歩いて通学した。

大正5年(1916)9月、真宗大谷大学(現在の大谷大学)に入学する。この間、勉学中に父泰順が逝去したことにより、20歳で住職を継承することになった。大正7年3月のことである。このとき姉文子は東京女子医学専門学校を卒業して神戸市で川並医院を開業しており、何かと姉に相談をして事を進める状態であった。

このころの大谷大学は東本願寺派の住職養成が目的であり、諸講義を受講したのであったが、その中で親鸞思想と信仰を心のよりどころとするが、香順は親鸞が理想としていた聖徳太子の精神に傾注していった。

大正10年(1921)専修科を卒業したが、卒業と同時に本来なら郷土へ帰り母が守っている光衆寺の住職として働くべきなのに、そのまま単身東京へと道を進めてしまった。記録によると「村でただ一人の大学出である。母かのをはじめ村長など村の幹部が総出で穂積駅で待機していたが、予定の列車から香順は降りて来なかった」とある。

香順が直接東京へと道を進めたのは、当時の社会情勢が影響している。自由と解放を求める大正デモクラシーが謳歌された時代であるが、見方を変えれば生活苦にあえぐ人々が、資本家と労働者、地主と小作農、家主と店子といった階級差に対してつのらせていた、不満と矛盾感に満ちていた時代と言える。

香順が目指したのは、時代の犠牲者とも呼べる日の当たらない場所で、日々の生活にも窮する人達の中に分け入って、具体的な手を差しのべることであった。真の救済事業をするためには、社会の仕組みから考え、変えるべきだと考えたのである。

東京では、母かのの妹、福島久子のもとに身を寄せたと思われるが、明確ではない。しかし、最初に就職したのは大正9年(1919)国立感化院の一つとして設立された国立武蔵野学園である。ここで職員たちは児童とともに家族のように生活を共にして、感化教育に従事していた。その一方で、社会政策講習所(大正12年に社会政策学院と改称)の門を叩くことにより社会事業家としての具体的な一歩を踏み出したのである。

注 ~社会政策講習所とは財団法人協調会が大正9年(1920)3月に開設したもので、綱領には「官衙公共団体に在って工場の監督及び救済事業に従事する者、工場鉱山等に在りて労務者の薫陶又は生活改善を画策する者、その他民間に於いて社会事業を経営し、又は之れに関する思想の宣伝に従事するものをして専門の知識を備へ特殊の素養を有せしめざるべからず。本会深く茲に鑑み、我が国に於ける最新の企画として社会政策講習所を設立し、以て社会事業に志しある者の教養に遺憾なからん事を期す」とある。つまり当時の日本に不足し急を要して求められていた社会政策上の人材の育成を目的として設置されたものである。社会政策総論・工業通論・労働組合・工場法・純益分配・社会事業・社会学大意などの講義が行われた。

香順は講習終了後、引き続き国立武蔵野学院に開設されていた社会事業職員養成所に入る。この養成所は感化事業をベースに広く社会事業に従事する人材の育成機関であり、社会問題·児童保護·感化教育·防貧·救貧事業、学問全体にわたっての講義や実習を行っていた。香順はここで後の社会事業の実践につながる知識と経験を得たのである。上京以来、このように基礎固めをした香順は、大正11年(1922)財団法人協調会教務課に職を得た。協調会は大正8年12月、全国に広がる労働運動と緊迫する社会不安に対して作られた社会政策団体で、当時の内務大臣床次竹二郎が提唱し、貴族院議長徳川家達を会長に首相原敬実業家渋沢栄一等政財界·学界·宗教界の協力のもとに発足した。

香順が賛同した協調主義は、その根本には《人格の尊重》という進んだ考えを置き、財団法人という第三者的立場で労使協調と社会の安定を目指したのである。協調会の事業内容は、労働争議の仲裁·調停から社会政策および内外社会運動の調査·研究·発表、社会政策·社会立法などについて政府への要望と進言、啓蒙誌の発刊、職業紹介所や工業専門学校、各種工業専門学校、各種講習会の開設、セツルメントなどの社会福祉施設の展開など極めて多岐にわたった。

香順は鉱山や製糸工場に働く労働者の生活実態調査や労働学院などの啓発活動や『人と人』の編集などにも取り組んだ。仕事を通じて社会の実態を見、様々な問題に触れた香順は、現実問題を解くためには、法律の知識が重要であると痛感するようになり、大正12年(1923)日本大学法文学部予科に入学し、昼は協調会で働き、夜は大学で学ぶ生活に入った。この協調会の職務に関して、日本大学で学んだことが大いに役立つことになり、人生相談で金銭や家の貸借関係、財産分与、戸籍関係など的確な助言が可能になり、また社会問題にも深く関心が高まっていった時期に当たる。

大正12年9月1日、関東大震災が発生、協調会は被災者の収容、災害情報案内所、被災者無料診療所開設など非常事態の中で緊急の社会事業を打ち立てていった。

昭和元年は7日で終わり、翌2年は金融恐慌が始まった年である。

一方、香順の伴侶となった孝子は、大正11年、岐阜県立大垣高等女学校を卒業、叔母福島久子のもとに身を寄せ、戸板裁縫学校に入学し、宮家の婚礼などの装束を仕立てる高倉流家元の直弟子に学び、免状ももらう腕前であった。この同郷の夫婦が、将来の学校経営の理念を育てていったのである。

昭和5年(1930)、香順は当時の新興住宅地であった東京都荏原郡新井町(現大田区大森)に自宅を兼ねた光衆寺·大森説教所を建て日曜学校を始めた。同時に日曜学校に集まったのは、ほとんど同時に赴任した方面委員(現民生児童委員)など底辺の生活に密着した人々であった。ここでも社会相談活動に邁進した。

昭和6年(1931)には東京市の社会局の保護課に席をおいた。昭和7年には明石町市民館館長兼明石町保育園長に就任した。明石町市民館は賀川豊彦が市に寄付した五館の一つで、水上生活者が周囲に多く、いろいろ問題を抱えている地域であった。水上生活者は隅田川をはじめ50余の大小河川を点々としながら、荷役に従事する人を指すが、船内に寝泊まりしたり、父親だけで生活していたりと様々であった。

昭和8年(1933)1月、満2歳になった大切な長女を失う。協調会や市民館の仕事を通じて、底辺の家庭の生活苦を直接見聞きして、同じ子を持つ父親としての心痛も激しかったと思われる。悩み続け、悲痛のどん底に沈みながら、自分を責め、悲嘆のどん底に沈みながら、幼稚園と家政学院の開設準備にかかった。すなわち、その年4月10日、聖徳家政学院と新井宿幼稚園とが発足し、香順夫妻の理念の芽が育つことになった。

東京聖徳学園の始まりとなった家政学院と新井宿幼稚園の校舎は、木造2階建てなのだが、正面玄関には寺院形式の構造が取り入れられたが、これは出身地次木村の光衆寺の名を冠した新しい寺(分院)をも兼ねていたからであった。学園に聖徳太子の像が安置されていたが、それは太子こそ親鸞聖人のもっとも崇拝した人物であり、香順もまた親鸞を通して聖徳太子の信仰·思想の深さに傾倒していたからである。東京都公文書館に保存されている「設置認可証」によると家政学院は「将来よい家庭を築き、立派な子供を育てるための資質を磨き、技術を身につける」学校であった。

昭和16年(1941)4月、園児の増加に対応するために国鉄(現在のJR)から電車を払い下げてもらい、電車を園舎とする奇抜な幼児教育を始める。

昭和18年(1943)9月に、政府の各種学校整備方針により聖徳家政学院は閉鎖になったが、香順の幼児教育・女子教育にかける情熱はひるむことなく、昭和19年3月には聖徳学園保姆養成所を設立した(「高等女学校規定」が制定されて幼稚園や保育園を付設できることになった)。香順自身は方面館の閉鎖により(昭和18年都政施行)京橋区役所経済課長、都庁教育局を歴任し、学童の集団疎開の仕事に従事した。なお、昭和19年2月には、母親のかのを失うという悲しい別れがあった。しかも、昭和20年(1945)4月には東京空襲により、園舎·校舎すべてを全焼するという運命に巡り合うことになった。

戦争が終了し学園再開を願った香順は、芝区立桜田国民学校など空き教室を転々と借用して、保姆養成所を再開した。戦後の日本教育界は「教育基本法」や「学校教育法」が制定されるなど大きく変動していた。昭和22年(1947)2月には保姆養成所は「聖徳学園高等保育学校」と名称を変更、洋裁部も併設された。時代の流れが味方して、生徒が急増することになった。

昭和27年(1952)4月、香順は全国幼稚園教員養成機関連合会副会長に就任する。32年(1957)には日本私立幼稚園連合会理事に就任。そして、『経済白書』が「もはや戦後ではない」と謳った昭和30年代のはじめ、32年には学校法人東京聖徳学園となり、「保育の聖徳」という評価が認められるようになった。この頃、東京都では幼稚園ブームで、昭和27年には363園であったのが33年には769園と倍増の状態であった。数は増えたものの内容は営利追求のためであったりして、教諭の待遇が悪かったり、教諭一人が有資格者で後は無資格者という現実であった。香順は幼稚園教諭の地位向上のために組織を強化しなければと、私立幼稚園協会を設立するなど尽力した。

一方、聖徳学園高等保育学校であったのを幼稚園教諭も大学で教育すべきであるという理念を温めていた香順は、千葉県松戸市相模台にある千葉大学工学部跡の国有地の払い下げを受け、ここにキャンパスを建築して聖徳学園短期大学保育科·家政科を発足させた。昭和40年(1965)4月15日第1回の入学式が挙行された。幾つかの理想を実現させた香順も、病魔には勝てなくて昭和41年(1966)4月27日、68歳の生涯を閉じたのであった。正六位勲五等雙光旭日章を叙勲。

社会福祉の充実のため、その職務に携わるかたわら保育教育の必要性を説き、実現に一生を傾けた香順の遺志は、妻孝子と長男弘昭がそれぞれ学長·理事長に就任して発展されることとなった。妻孝子は香順亡き後、郷土の政治家野田卯一を聖徳学園の名誉学長に迎え、自身も聖徳学園の学長·園長に就任して事業を拡大していったが、昭和48年(1973)逝去する。

注 ①平成元年聖徳学園短期大学は四年制の大学として認可され、人文学部·児童学科·日本文化学科·英米文化学科で聖徳大学となる。

短期大学部·同通信教育部、幼児教育専門学校、付属高等·中学·小学校をはじめ数多くの付属幼稚園を擁して、生涯教育~一貫教育が進められる学園に成長している。

②年表等は『生誕百年記念 川並香順 総合資料集』による

(日置江の歴史 第7編 日置江の文化 第一章 日江置の人物 第三章 現代の人物(二)社会事業から学園経営に活躍した聖徳学園創設者 川並香順(1898 ~ 1966)より)